This is the page

27 Gennaio 2019

Adolescenza

27 Gennaio 2019Il metodo scientifico, elaborato nell’ambito della cultura europea del seicento, è stato applicato anche ad altri campi del sapere.

1. Il dibattito sul metodo: dal principio di verificazione al falsificazionismo.

La cultura occidentale è molto influenzata da una logica di tipo scientifico.

Questo modo di affrontare i problemi a partire dal XVII secolo, è stato inizialmente applicato ai problemi scientifici, per poi estendersi a molti problemi della nostra vita.

In pratica questo modo di pensare viene applicato tanto dallo scienziato quanto dall’elettricista o dal meccanico.

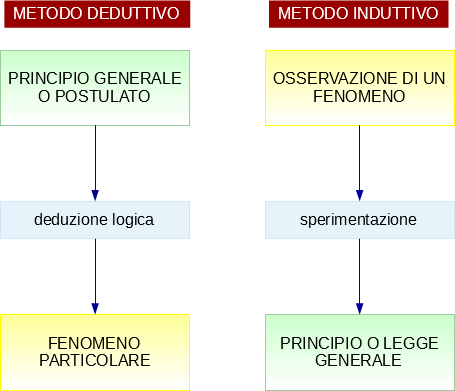

Fondamentalmente usiamo due tipi di metodi scientifici:

-

il metodo induttivo: parte dalla osservazione dei fatti per arrivare alla formulazione delle leggi che li governano;

-

il metodo deduttivo: si parte da premesse generali e con l’aiuto del ragionamento ricava le conseguenze di quelle premesse.

Il metodo scientifico permette l’uso corretto di questi ragionamenti, scomponendo in una successione di passi la procedura necessaria a risolvere un problema.

Il concetto di metodo si è fatto strada lentamente nella cultura occidentale.

Furono Socrate e gli altri filosofi greci ad affrontare il problema del metodo, e greca è infatti l’origine della parola epistemologia che indica lo studio generale dei criteri che garantiscono la validità di una conoscenza, cioè di quei criteri che ci autorizzano a qualificare le nostre conoscenze come scientifiche.

Lo studio di questi criteri è stato sempre al centro della metafisica (parte della filosofica che tratta dei principi primi della realtà).

Per gli scienziati del sei settecento l’unica vera scienza era la meccanica (cioè quella parte della fisica che studia il moto e l’equilibrio dei corpi) in quanto essa sola era in grado di descrivere le proprietà oggettive del reale.

Per essi le verità scoperte dalla meccanica dovevano essere ritenute assolute ed immodificabili in quanto erano descrizioni fedeli del mondo oggettivo e non fenomeni soggettivi. Perciò la vera conoscenza scientifica avrebbe dovuto consentire di conoscere una realtà assoluta e oggettiva.

Nell’ottocento però altre teorie, altri modi di spiegare la realtà si sostituirono a quelli che si erano creduti definitivi.

In effetti se si considera il pensiero scientifico e le sue trasformazioni, ci si rende conto che nel tempo si verifica delle vere e proprie rivoluzioni scientifiche” che segnano un netto distacco rispetto alle teorie precedenti.

Il filosofo e storico della scienza Thomas S. Kuhn (1922-1996) ha introdotto il termine paradigma per indicare una teoria che può essere considerata un modello valido per la comunità degli scienziati che lo adottano, sostituendolo ad uno precedente.

Perciò un paradigma è rivoluzionario” come ad esempio rivoluzionario fu il passaggio dal sistema tolemaico a quello copernicano.

All’interno del dibattito sul metodo nella scienza troviamo la teoria del falsificazionismo del filosofo Karl Popper (1902-1994). Secondo Popper non esiste alcun metodo scientifico capace di verificare l’esattezza di una teoria, al contrario può essere confutata o falsificata, cioè essere smentita da fatti contrari, per questo egli stesso ha definito questo metodo critico“. Secondo Popper i dati di conferma di una legge scientifica non dovrebbero valere se non quando sono il risultato di un controllo genuino e cioè di un tentativo serio, benché fallito, di falsificare la legge.

di Cristina Argirò

1 Comment

[…] Il metodo scientifico di Cristina Argirò […]