The origins of the Church

27 Gennaio 2019

Presentazioni in power point di scienze

27 Gennaio 2019

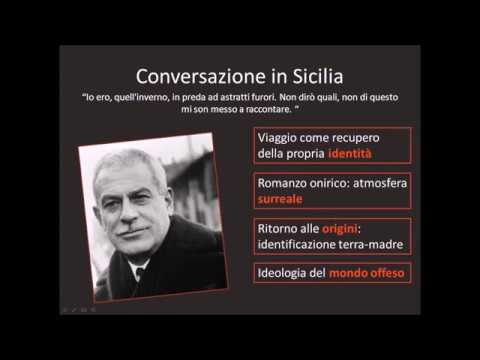

Titolo: Conversazione in Sicilia (1941)

Autore: Elio Vittorini

Edizione: RIZZOLI – 1986

BIOGRAFIA

Figlio di un ferroviere, interrompe gli studi tecnici e, nel ’24, va via dalla Sicilia per lavorare, come edile, nella Venezia Giulia. Inizia a collaborare, sin dal 1927, a varie testate; dipoi, entra in contatto con il gruppo di “Sol’aria”, per la quale pubblica il suo primo racconto. Nuovamente sulla rivista fiorentina, appare a puntate il suo romanzo d’esordio, “Il garofano rosso” (1933-34), ma le uscite vengono interrotte dalla censura.

Nel 1938 si trasferisce a Milano: le proprie posizioni politiche, dall’iniziale “fascismo di sinistra”, divengono di radicale opposizione al regime, ciò che lo conduce nel 1945 ad iscriversi al PCI (ne uscirà nel ’50). Intanto,”Letteratura” comincia a pubblicare, a puntate, “Conversazione in Sicilia” (1941), per molti la sua opera più importante. L’anno stesso vede la luce “Americana”, antologia di narratori statunitensi tradotti da lui e da altri scrittori: la prefazione incappa, ancora, nelle maglie censorie.

Dopo aver preso parte attiva alla Resistenza, nel ’45 fonda “Il Politecnico” e ingaggia una battaglia per liberare la letteratura da ogni funzione servile nei confronti dei partiti. Mentre licenzia diversi altri romanzi (“Uomini e no”, 1945; “Il Sempione strizza l’occhio al Frejus”, 1947; “Le donne di Messina”, 1949), prosegue nell’attività editoriale: per Einaudi inventa, nel 1951, la collana de “I gettoni”, ove – dimostrandosi, per dirla con Pautasso, “rabdomantico scopritore di talenti” – propone testi di Fenoglio, Tobino, Ottieri, etc.

Nel 1957 compare “Diario in pubblico”, che vede raccolti suoi interventi militanti e politico-culturali; nel ’59 dà vita, assieme a Italo Calvino, a “Il Menabò”, in cui s’avvia il dibattito sullo sperimentalismo letterario degli anni ’60. Successivamente, si dedica alla direzione di collane editoriali per la Mondadori; il suo lungo silenzio creativo è, infine, interrotto dall’uscita postuma de “Le città del mondo” (1969), frutto d’una complessa gestazione principiata negli anni ’50, da annoverarsi tra i suoi lavori più significativi.

RIASSUNTO

Il romanzo si apre con la presentazione del protagonista, Silvestro Ferrato, intellettuale e tipografo milanese in preda ad una cupa disperazione per le vicende italiane. A tale suo stato d’animo si aggiunge una lettera del padre, dalla quale egli apprende che questo ha lasciato la madre per un’altra donna. Silvestro decide, in seguito a ciò e improvvisamente, di partire e tornare nel paesino natale, in Sicilia nell’occasione dell’onomastico di sua madre.

Durante il lungo itinerario verrà a contatto con numerosi individui, ma è significativa, tra tutte, la figura del Gran Lombardo; padrone di terre in Sicilia, quest’ultimo parla a afferma che, ormai, è giunta lora di assumere una nuova coscienza, di aspirare a nuovi e più alti doveri”. Ed è in questo momento che si scorge il primo accenno al tema del risveglio interiore che l’autore ricollega subito a se stesso, passando anche attraverso la figura del nonno.

La seconda parte del romanzo narra dell’incontro tra Silvestro e la madre Concetta. La madre, per vivere, pratica iniezioni a domicilio. Il figlio, un giorno, l’accompagna e, davanti alle bianche natiche dei pazienti, si avvia una conversazione sulla misera e sul significato della malattia.

In seguito, Silvestro farà incontri straordinari. Si giunge, quindi alla parte più pregnante dal punto di vista simbolico: il protagonista incontra e stringe amicizia con Calogero, larrotino del paese. E proprio questo a condurlo nella bottega del sellaio Ezechiele là dove palpita il cuore puro della Sicilia non ancora contaminato dalle offese del mondo”. Ad Ezechiele e Calogero si aggiunge anche la figura di Porfirio, un mercante di panni, che predica la necessità dell’acqua viva”. Attraverso Calogero l’autore presenta l’ideologia marxista e rivoluzionaria, con Ezechiele il pensiero contenente la filosofia” del mondo offeso”, ovvero la cultura idealistica dell’uomo schiacciato dalla vita. Infine Porfirio rappresenta la cultura cattolica e la sua rassegnazione. Attraverso questi tre personaggi possiamo vedere in carne ed ossa la rappresentazione delle principale ideologie antifasciste, ma nessuna di esse verrà realmente accolta. Nel romanzo, infatti, Silvestro ed i tre uomini si recheranno presso un’osteria in cui tutti si addormenteranno inebetiti dal vino, tranne Silvestro, l’unico che lavrà rifiutato. Il vino, a ben guardare, rappresenta l’ideologia borghese, controrivoluzionaria, l’elemento che serve a rivelare linefficacia delle altre, addormentatesi senza opporre resistenza,

Nella quinta parte si assiste alla visita di Silvestro al cimitero, dove egli parlerà a lungo con l’ombra di un soldato ucciso che, in seguito, riconoscerà essere suo fratello Liborio.

Tutti i personaggi, in un’immagine che si avvicina alla conclusione del romanzo, si troveranno riuniti nella piazza del paese, proprio sotto il monumento ai caduti, a discutere della sofferenza grandemente ripagata dalla gloria.

Il romanzo termina lasciando un dubbio: Silvestro si reca dalla madre per salutarla e la trova intenta a lavare i piedi ad un uomo dai capelli bianchi e sarà tentato di pensare che si tratti di suo padre. L’uomo piange nascondendosi il volto tra le mani.

Silvestro si allontanerà avvolto da e nel silenzio.

STRUTTURA DEL TESTO

Il romanzo è suddiviso in cinque parti, ognuna delle quali è introdotta da un capitolo, e di ogni parte si può stabilire un oggetto specifico, un contenuto. La prima si può dire che affronti il tema dell’angoscia personale, della povertà e dei nuovi doveri da compiere; la seconda, ricchissima di ricordi infantili, può forse indicare la certezza e la felicità della vita libera; la terza può essere detta quella della scoperta della malattia e della morte; la quarta è una discussione politica sui rimedi da usare per combattere l’offesa; nella quinta si può dire che Vittorini affermi il dovere dello scrittore di rivelare la verità sulla storia e sulla sofferenza degli offesi.

PERSONAGGI

Silvestro: è il protagonista del romanzo, un tipografo intorno ai trent’anni, che soffre di un inquieto desiderio di azione che non trova sbocchi concreti nella realtà di un presente vuoto di stimoli, che sente di dover tendere verso nuovi doveri, non comprensibili all’inizio del suo cammino, ma che prenderanno forma grazie ai vari incontri che il protagonista affronterà, sempre teso ad apprendere e ad ascoltare.

I valori e le sensazioni del personaggio sono quelle della maggior parte della popolazione; la paralisi di Silvestro è la stessa di tutti coloro che si sentono umiliati e sopraffatti dall’angoscia; privi darmi per difendersi.

Caratterizzati da pochi tratti essenziali, partecipi della conversazione”, rappresentano ognuno un tratto caratteristico della società e sono al tempo stesso portatori di messaggi e ideali.

Tra i primi personaggi s’incontrano Coi Baffi e Senza Baffi, che sono di professione questurini, simboli del potere oppressivo, convinti che l’umanità sia nata per delinquere”.

Il Gran Lombardo, un vecchio e saggio siciliano, simbolo dell’umanità forte, che parla con insistenza e con passione, di sé e dei suoi problemi di coscienza.

La madre di Silvestro, Concezione, una donna orgogliosa di mantenersi da sola, una donna offesa e tradita, una contadina con le mani grandi, consumate, nodose. La sua è la figura dell’umanità lavoratrice instancabile, attaccata ai valori dell’uomo.

Da contrasto le fanno, oltre al figlio e alle sue domande, le figure dellarrotino, del sellaio e del venditore di pelli, espressione di un messaggio rinnovatore, simbolo del cambiamento in atto nella società, idealisti localizzati da un aquilone simbolo della libertà fanciullesca di cui è in cerca Silvestro.

Liborio, fratello di Silvestro, appare sotto forma di fantasma, un soldato, ma è al tempo stesso bambino di sette anni nel ricordo del fratello; la sua figura è il simbolo dell’ingiustizia e della crudeltà del mondo che condanna, per falso nazionalismo, troppi giovani ad una morte prematura e violenta, assurda.

TECNICHE NARRATIVE E STILISTICHE

Nel romanzo di Vittorini il tempo ha un ordine isocronico, dato che le azioni della fabula scorrono parallele a quelle dell’intreccio, sebbene una particolarità dello scritto sia quella di fondere presente e ricordo nella narrazione tramite l’uso di flashback. Sono presenti anche pause del narratore costituite da riflessioni personali sulla condizione dell’uomo.

NARRATORE

In tutto il romanzo predomina il racconto in prima persona, che isola il luogo delle narrazioni da coordinate geografiche e storiche precise.

SPAZIO

La descrizione degli ambienti siciliani attraversati per raggiungere il proprio paese è generica, descrizione che si assottiglia sempre più fino a scomparire all’interno del villaggio: soltanto gli interni delle case sono analizzati con lo scopo di testimoniare la miseria, la povertà e la morte che incombono sugli elementi più deboli della società.

Grande rilevanza è la presenza di due soli colori nelle descrizioni di ogni paesaggio, luogo o personaggio: il bianco e il nero. Il giro delle iniezioni è per gran parte in interni bui, dove le forme delle persone compaiono grazie alla luce di un fiammifero.

La comparsa dei colori è rara. Ci sono solo piccole note di colore come l’arancia in mano all’operaio siciliano sul traghetto per Messina, il melone verde, la coperta rossa sulle spalle della madre e la bandiera rossa” di Porfirio.

L’unico pezzo interamente a colori è, sotto il sole, l’inizio della parte seconda: vagoni verdi, fichidindia celesti, rossi i cappelli e le bandierine dei capostazione.

TEMPO

Possiamo collocare la vicenda durante il periodo fascista agli inizi della seconda guerra mondiale. Il tempo del racconto è di 4-5 giorni.

STILE

Il romanzo è dominato dai dialoghi. Frasi brevi, semplici e asciutte, spesso prive di verbo e ripetitive.

Il lessico è normale e colloquiale; si tratta di un lessico comune, parole di natura semplice, colorite. Talvolta sono presenti espressioni tipiche dell’italiano regionale o popolare.

COMMENTO

Penso che Conversazione in Sicilia” sia un libro interessante che andrebbe letto più volte per capire pienamente il testo e i significati che nasconde. Vittoriani avrebbe descritto l’Italia fascista e i suoi personaggi nei panni dei siciliani in modo oscuro per non incorrere nella censura.

Jacopo Rava

Audio Lezioni sulla Letteratura del novecento del prof. Gaudio

Ascolta “Letteratura del novecento” su Spreaker.